人對古人的生活總是好奇的,他們吃什麼?他們過著怎樣的生活?與現在又有哪些不同?不過要想了解十九世紀以前的社會生活,人們也就只能靠文字描寫或者是畫像,但那時的畫像又并不是很寫實。

于是乎今人所看到的古代生活,其實大多是憑想象,但十九世紀末二十世紀初以后可就不一樣了。那時開始出現照片并不斷完善,因此清晰的給人們留下了,一百多年前人們生活的場景。小編今天帶來的便是一組清末老照片,從另一個角度,更直面的了解歷史。

第一張是清末的一位太監,從資料得知,他應當是已經被準許離宮的太監。年紀老邁,也無法在宮里再做些什麼了,不過他看上去很是開心。或許是得了自由吧,說來太監這個群體也是頗為可憐,大多是為了生計。若不是為了生計,又有誰斷了子孫的念頭,去宮里給人當奴才呢?

第二張是一個人彈棉花,不同的是他這可是純手工彈棉花,彈棉花是中國傳統手工藝之一。歷史十分悠久,目的是讓棉花更加的松軟,彈棉花的這人便被稱之為彈棉郎。

他手里所拿的那個弓是專門用來彈棉花的工具,有了這工具,棉花會在他們的手下漸漸被壓成整整齊齊的被褥。只是隨著時代的發展,手工彈棉逐漸被機械取代,照片中的場面如今已經很少見的了。

第三張庚子事變后的北京前門大街,這場事變有個廣為人知的說法,那便是八國聯軍侵華。由于清廷對義和團的態度模棱兩可,又對十一個國宣戰,八國便組成聯軍發動侵華戰爭。最終結果是簽訂了辛丑條約,義和團反對列強的心是值得肯定的,但他們的做法卻不值得肯定。

如照片一般,城內的斷壁殘垣其實很多都是義和團造成的,他們發泄憤恨的方式便是拔電桿、毀鐵路、燒教堂、殺洋人和教民。不過這場事變加速了清王朝的滅亡,中國人也更加迫切的追求振國之路,最終摸索出一條真正的救國之道。

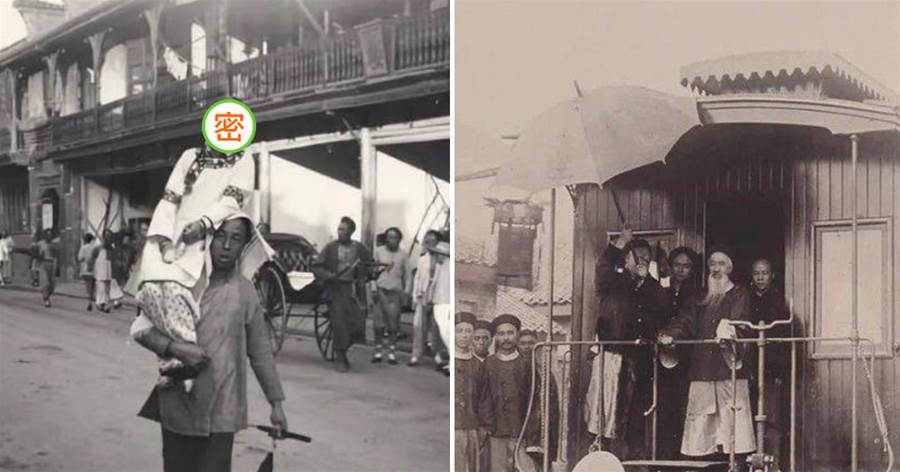

第四張龜奴背著一個青樓女子,舊時因社會風向,女性奉行三寸金蓮。可纏了小腳走路什麼的都很不方面,這也是古代女性大門不出二門不邁的原因之一,青樓女子有時需要外出陪客也很不方便。只好讓龜奴將她馱去指定地點,龜奴則是一種蔑稱,指在青樓里擔任雜務的男子。龜奴馱青樓女子在一百多年前都是很常見的現象,可以看到照片中路人對此并無關注。

最后一張為正在視察京漢鐵路的張之洞,晚清四大名臣之一的他當時是湖廣總督,拍攝此照時已年近古稀。

可以說是一位垂垂老矣的老人了,他卻絲毫不顯老態,個子不高但靠氣場也能鎮住簇擁著的下屬。

而他所視察的京漢鐵路是盧溝橋、鄭州至漢口的鐵路,1898年開工,1906年4月1日通車。這幾乎可以說是張之洞為清廷辦的最后一件大差事,京漢鐵路完工后的第三年,也就是1909年10月4日張之洞去世。